港珠澳大橋預制橋墩裂縫控制技術研究

2016-11-08 by:CAE仿真在線 來源:互聯網

-

工程概況

1.1 總體規模

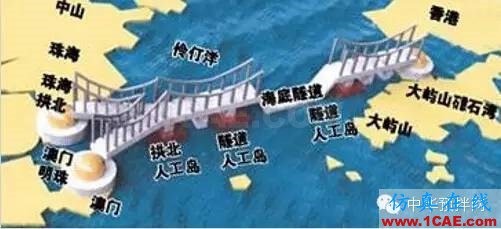

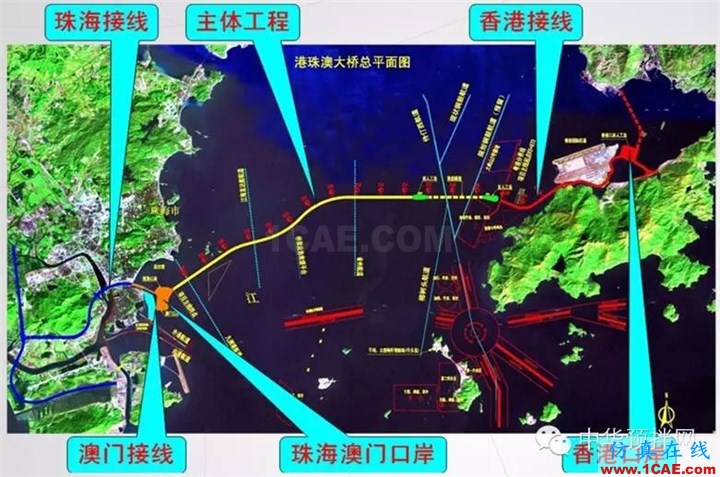

港珠澳大橋是一座連接香港、珠海和澳門 的巨大橋梁,全長為49.968公里,主體工程 “海中橋隧”長35.578公里,總投資約729億。 港珠澳大橋的起點是香港大嶼山,跨越伶仃洋、 珠江口,最后分成Y字形,一端連接珠海,一端 連接澳門。整座大橋將按六車道高速公路標準 建設,設計時速為100公里,大橋的設計使用壽 命為120年。

1.2 組成:包括三大部分

-

海中橋隧主體工程 ?

-

香港口岸及珠海、澳門口岸 ?

-

香港連接線、珠海連接線、澳門連接線

海中橋隧主體工程

東自粵港分界線,止于珠澳口岸人工島,總長約29.6km。穿越伶仃西航道和銅鼓航道段為隧道方案,約6.75km ,其余約22.9km段采用橋梁方案,東、西人工島各長約625m。

淺水區非通航孔橋

標準聯:6孔一聯,主梁:單箱單室分幅組合梁, 全寬33.1m,梁高4.3m。整幅墩身,鋼管復合樁基 礎,承臺和墩身預制安裝,承臺埋入海床。青州航道橋 “中國結”雙塔空間雙索面鋼箱梁斜拉橋 橋跨布置:110+126+458+126+110=930m

1.3 出現的問題

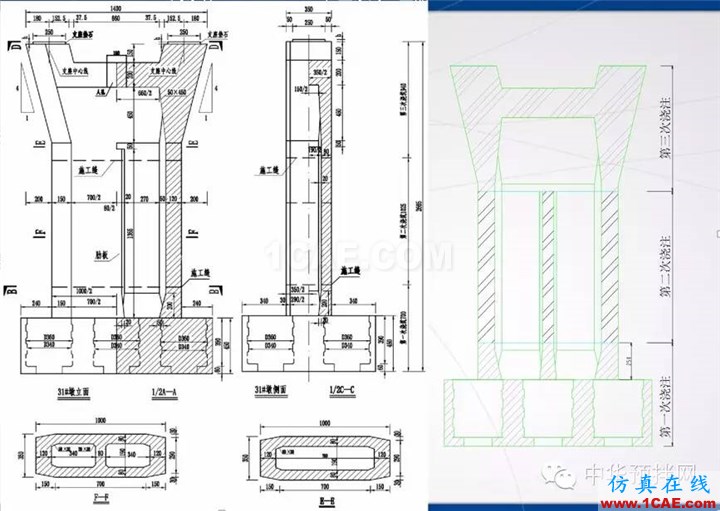

港珠澳大橋CB03標段預制墩臺包括非通航 孔橋68個橋墩、通航孔橋4個橋墩,墩身采 用C50 混凝土。

31#橋墩2013年1月31日開始澆筑,2 月21日澆筑完成,歷時22天。承臺+2.5m 墩身與接高墩身混凝土澆筑時間間隔為7 天,墩帽與接高墩身混凝土澆筑時間間 隔為11天。

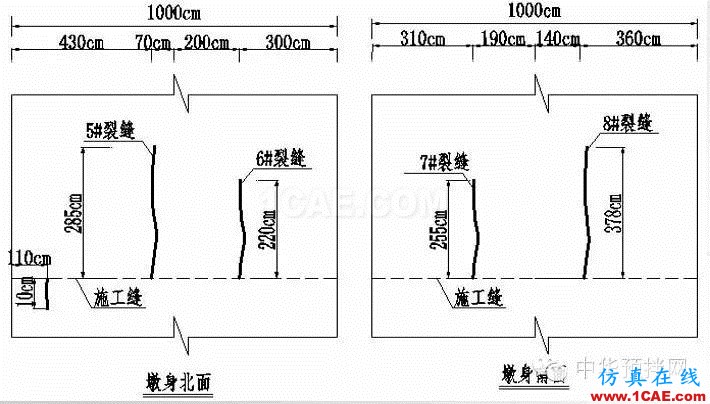

3月3日拆除墩帽外模時發現混凝土 表面有裂縫。3月4日對墩帽混凝土裂縫 進行觀測。3月10日及3月18日對墩帽裂 縫進行復測。3月19日發現承臺+2.5m墩 身與接高墩身施工縫上方存在裂縫。裂 縫觀測情況見表。

| 觀測日期 | 裂縫情況說明 | |||

| 2013.3.4 |

墩帽長面各發現2條裂縫,4條裂縫均位于橋墩軸線兩側約1.4m處,豎向開裂,較順直,裂縫長度見圖。裂縫在距離施工縫1-2m范圍最寬,約0.2mm,向上、下延伸。墩帽北面長面內部在對應部位觀測到裂縫,墩帽南面長面內部未發現裂縫。 |

|||

| 2013.3.10 |

1#、2#裂縫無變化;3#、4#裂縫向上延伸,3#裂縫長度由4.35m增加到4.78m,4#裂縫長度由4.75m增加到4.98m。 |

|||

| 2013.3.18 |

1#-4#裂縫均無變化。墩帽與墩身施工縫下方發現裂縫,裂縫較短,裂縫觀測情況見圖。 |

|||

| 2013.3.19 |

承臺+2.5m墩身與接高墩身施工縫上方長面各發現2條裂縫,施工縫下方發現一條10cm長裂縫,北面長面2條裂縫距離橋墩軸線分別為0.7m、2m,南面長面2條裂縫距離橋墩軸線分別為1.9m、1.4m,豎向開裂較順,裂縫長度見圖。 |

|||

2.混凝土早期開裂成因分析

由于剛澆筑完成的混凝土使用荷載并未作用,而施工荷載或自重通常可以通過 支撐結構來傳遞,因此早期裂縫并不是因荷載因素造成的。可以認為絕大多數的 “早期裂縫”是由于變形因素造成的,確切地說,本工程的裂縫是收縮作用的結果。 混凝土的收縮主要可分為兩大類:溫度收縮和濕度收縮。溫度收縮包括大體積混凝 土急劇溫升后引起的溫降收縮;與濕度相關的收縮包括混凝土因內外濕度條件變化 引起的各種收縮,如干縮、自收縮、塑性收縮、碳化收縮等。另外,溫度作用與濕 度作用引起的收縮往往同時發生,相互作用。為了進一步明確預制橋墩裂縫產生的原因,下面分別進行溫度應力。

3.預制橋墩溫度應力仿真分析

3.1有限元模型的建立

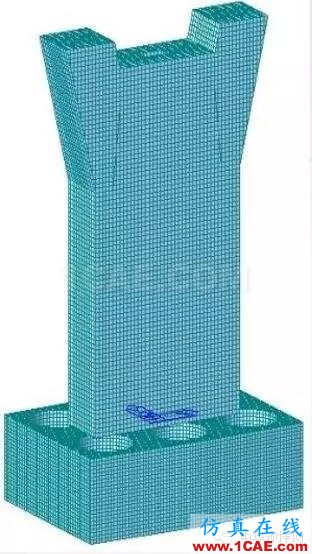

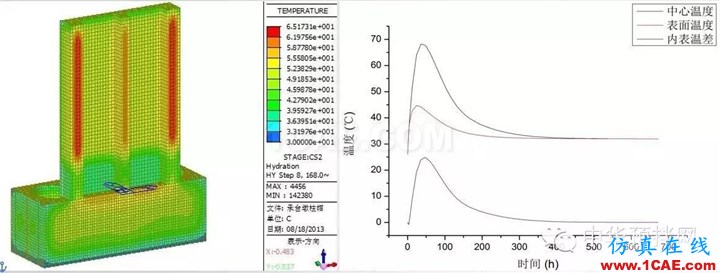

應用有限元軟件midas Civil,根據31#橋墩 的實際尺寸建立有限元模型,如圖3所示。 根據混凝土配合比,膠凝材料水化熱拆減系數取 0.79,單位體積混凝土水泥含量當量值為376kg。 混凝土強度進展函數系數a取0.4,系數b取0.95。 仿真分析模擬實際施工過程進行,仿真分析計算 時間為30d。

3.2溫度場仿真分析結果

墩身36h溫度場如圖所示,墩身內 部溫度隨時間發展變化如圖所示。

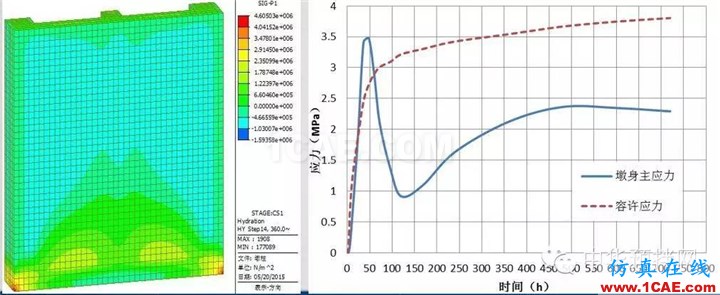

3.3 應力場仿真分析結果

墩身360h P1主應力場如圖所示,墩身最大P1 主應力隨時間發展變化如圖所示。由圖可以看出, 墩身裂縫實際出現位置與仿真分析結果比較接近。

4.預制橋墩溫度及應變的原位測試

4.1應變傳感器的埋設

為了解墩身混凝土內部溫度和應力的實際發 展變化規律,在墩身混凝土內埋設三層帶有測溫 功能的應變計,每層布置5個,應變計的立面和平 面布置示意圖分別如圖所示。

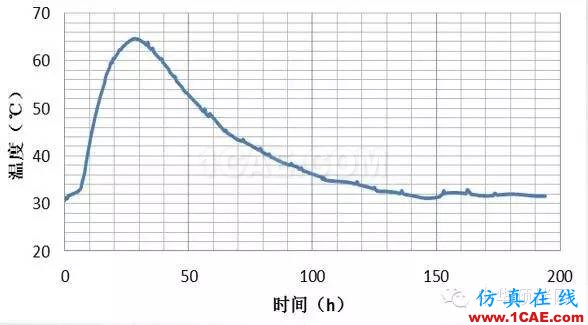

4.2溫度測試結果

墩身內部混凝土實測溫度曲線如圖 所示,與前面仿真分析結果對比,混 凝土內部最高溫度、溫峰出現時間及 溫度發展變化規律與仿真分析基本一 致。

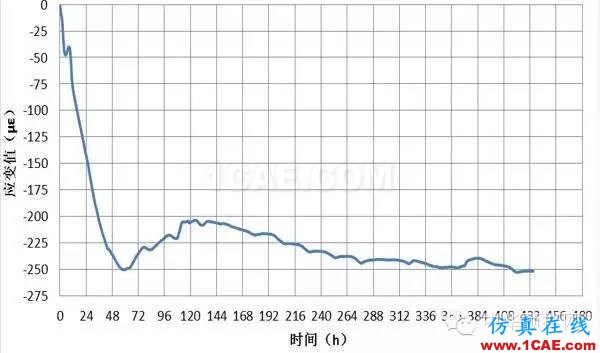

4.3應變測試結果

墩身內部混凝土應變典型測點應變值隨時間發 展變化曲線如圖所示。對比前面應力仿真結果, 實測應變發展變化規律與墩身主應力仿真分析曲 線基本一致。

5.預制橋墩裂縫產生原因分析

-

根據墩身內部混凝土溫度實測結果,當施工縫上下層混凝土澆筑時間 間隔分別為7d時和11d時,施工縫上下層混凝土最大溫差分別為 32.8℃和34.9℃。

-

根據墩身內部混凝土應變實測結果,當施工縫上下層混凝土澆筑時間 間隔分別為7d時和11d時,施工縫上下層混凝土最大收縮應變差分別 為232με和246με。

-

綜合上述分析,預制橋墩產生裂縫的主要原因是由于混凝土澆筑存在 時間間隔,造成施工縫上下層混凝土收縮的不同步,先澆筑的混凝土 限制了后澆筑混凝土的收縮,這里的不同步收縮主要包括溫度收縮和 濕度收縮。隨著齡期的增長,混凝土累積應變能超過某一極限時,將 會發生能量的釋放,從而導致混凝土開裂。

6. 預制橋墩控裂技術措施

根據上述兩類導致本工程預制橋墩開裂的原因,同時結合現場施工實際條件,防裂技術 措施主要從降低混凝土溫度收縮、濕度收縮和提高混凝土的抗裂性能三方面著手。

6.1針對混凝土降溫收縮的防裂技術措施

減小混凝土的降溫收縮,可以通過降低混凝 土內部最高溫度來實現,主要有以下措施:

⑴降低混凝土的澆筑溫度

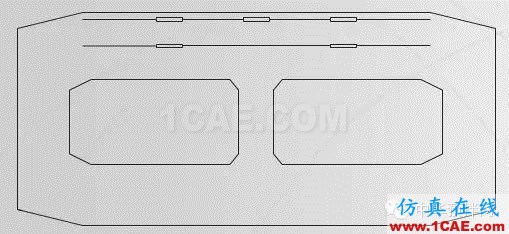

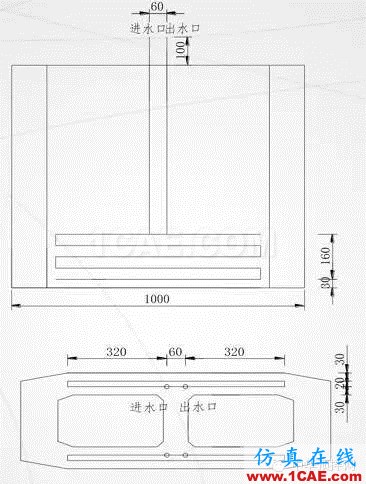

⑵布置冷卻水管 原設計圖中,墩身并未布置冷卻水管。但為 了達到防裂的目的,根據P1主應力分布特點,在 距施工縫2m范圍內布置冷卻水管,施工縫2m以上 部分仍保持和原設計一致,不布置冷卻水管。墩 身冷卻水管布置如圖所示。

6.2針對混凝土濕度收縮的防裂技術措施

模板拆除后先鋪設一層土工布,灑水充分潤濕,再覆蓋一層塑料薄膜進行保水,并在 混凝土內部降溫速率超過2℃/d時圍裹棉被進行保溫保濕養護。密封保溫保濕養護時間不 少于14天。

6.3提高混凝土抗裂性能的技術措施

改變以往的投料程序,采取將膠凝材料、砂拌和70%的冰水,充分攪拌后再投 放石子和剩余30%的冰水進行攪拌的新方法,這種攪拌工藝被為“裹砂法”。混凝 土澆筑后進行二次振搗。

7.結論

通過一系列的技術措施,最終成功解決了預制橋墩裂縫問題,后續的預制橋墩 均未再出現裂縫。實踐證明了控裂思路的正確性,為今后類似工程防裂提供了借鑒。

相關標簽搜索:港珠澳大橋預制橋墩裂縫控制技術研究 Midas Civil分析 Midas Civil培訓 Midas Civil培訓課程 Midas Civil在線視頻教程 Midas Civil技術學習教程 Midas Civil軟件教程 Midas Civil資料下載 Midas Civil代做 Midas Civil基礎知識 Fluent、CFX流體分析 HFSS電磁分析 Ansys培訓