抗震分析之反應譜分析方法

2016-12-07 by:CAE仿真在線 來源:互聯網

抗震分析之反應譜分析方法尤琳(豪邁化工)引言地球上約90%的地震來源于板塊運動,地殼中的板塊運動永不停息,地震不可避免。地震實踐表明,破壞性地震引起的人員傷亡和經濟損失,主要是由于地震時產生的巨大能量使得建筑物、工程設施發生的破壞和倒塌,以及便隨的次生災害造成的。要想最大限度地減輕地震災害,工程建設時必須進行科學合理的抗震設防,這是人類減輕地震災害對策中最積極和有效的措施。早期地震造成的慘重傷亡以及巨大的經濟損失與當時對結構抗震設計的發展緩慢是分不開的。隨著各國工業化和城市化的進程加速,對抗震設計越來越重視,抗震設防水平提高,結構的抗震措施也不斷進步。事實表明,已有的抗震設計理論在結構抗震中發揮了作用。

圖1 汶川地震一周年--鎣峰化工廠

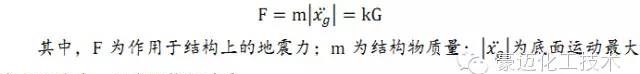

1.1 靜力分析法靜力分析階段開始于意大利,發展于日本。1900年,大森房吉提出地震力理論,他認為,子啊地震作用下,結構物可看作是一個剛體,結構物的振動加速度等于地震面運動加速度,地震力作用于剛體的質心。因此:

在靜力理論中,輸入的地震動以歷史震害估計的地震最大加速度為依據,采用假定沿高度分布的質量和加速度,不需要建立結構動力模型進行動力反應分析,設計原則也只是采用靜力的允許應力,是一種經過極大簡化的設計方法。1.2 反應譜分析法20世紀40年代,隨著強地震動加速度觀測記錄的積累以及人們對結構動力反應特性更深入的研究,反應譜理論發展起來。因為單個地震動記錄獲得的反應譜曲線不能直接用于結構設計。為了滿足抗震設計要求,設計反應譜的確定須經歷大量底面運動記錄的分類、對各種分類的統計分析、繪制具有代表性的平均曲線等過程。我國2002年抗震規范給出的設計加速度反應譜對特征周期、地震影響系數的分類就是基于以上思路考慮的。

反應譜理論結合了結構動力特性(周期、振型和阻尼)與地震動特性之間的動力關系,又保持原有的靜力理論形式,具有較好的設計精度。應指出,現代反應譜理論的應用須基于如下三個假定:(1)結構物的地震反應是彈性的,可以采用疊加原理進行振型組合;(2)結構物所有支撐處的地震動完全相同,基礎與土壤物相互作用;(3)結構物最不利地震反應為其最大地震反應,而與其它動力反應參數(如反應達到的最大值附近的概率)無關。在強烈地震作用下,結構將進入非彈性狀態,此時,如何確切地考慮體系的非彈性影響成為解決問題的關鍵。因此,在現有反應譜理論基礎上,建立合理適用的彈塑性反應譜理論將是今后反應譜理論的發展方向。通過振型分解法,實現了反應譜理論在多自由度體系上的應用,而振型分解法同樣是基于體系的彈性假定以及Rayleigh阻尼假定的。1.3 動力分析法動力分析包括確定性動力分析(時程分析)和非確定性動力分析(隨機振動分析),前者發展相對成熟。時程分析能夠考慮結構的全過程地震相應,只要輸入合理的地震動,建立有效的結構動力模型,就可以獲得相當精確的結果。

動力抗震設計理論輸入的地震動一般要符合場地的情況,因此合理選擇有代表性的地震記錄非常重要,不能太多,也不能太少。此外,結構或構件的動力模型(包括非線性特性)要盡可能反應實際情況。通常,動力抗震設計理論的設計驗證需要考慮多種使用狀態和安全的概率保證,如在彈性范圍內考慮強度極限,在非線性范圍內考慮變形極限和能量耗損,從而體現“小震不壞,中震可修,大震不倒”的要求。與反應譜分析方法相比,時程分析更全面地反映了地震動三要素幅值、頻譜和持時的影響。時程分析不僅能夠獲得加速度時程,也能準確地表達速度、位移時程,準確地發現結構的薄弱層,薄弱部位,更好地表達結構的彈塑性反應。目前時程分析法被認為是求解結構彈塑性反應最精確的分析方法。地震動的不確定性,結構恢復力模型的復雜性,以及繁瑣的后處理過程,是該法難以在工程設計中推廣應用的主要原因。1.4 基于性態的抗震設計方法20世紀90年代初,美國學者Bertero首先提出基于性能的抗震設計思想,其目的是使設計結構在未來的地震災害下能夠未出所要求的性能水平。隨后,加州結構工程師協會(Structure Engineering Association of California, SEAOC)、美國應用技術理事會(Applied Technology Council, ATC)和聯邦緊急事務管理局(Federal Emergency Management Agency, FEMA)圍繞基于性能的抗震設計理論開展了一些列研究,并給出相關研究報告。

從某種意義上講,我國現行的《建筑抗震設計規范》所提出的“小震不壞,中震可修,大震不倒”的三水準設防和二階段抗震設計的思想已經包含了某些基于性態的設計思想,但是還沒有形成一套完整的性態抗震設計體系,性態指標、性態水準等一些指標還沒有定量化,在抗震設計時還不好操作。目前,基于性能的抗震設計主要包括如下三種基本方法:基于位于的設計方法、基于能量的設計方法和基于損傷的設計方法。每種方法的設計思路有所不同,但沒有本質上的差異,他們均包含以下步驟:1)明確結構的目標性能;2)以目標性能為前提,進行基于性能的結構設計;3)設計結構的性能評估。如不滿足性能要求,則返回第二步重新設計。2 地震反應譜分析方法過程目前反應譜分析廣泛地應用于分析核電廠建筑的地震響應、機載電子設備的沖擊載荷分析和地震帶上的商業建筑的分析等。在反應譜分析前,首先需要進行模態分析。

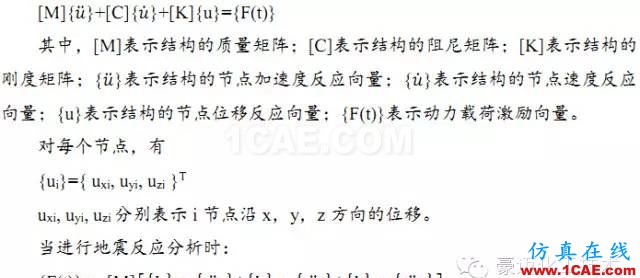

2.1模態分析模態分析作為研究結構體系動力特性的一種方法。結構的模態指結構在發生自由振動時所具有的基本振動特性,每一個模態具有特定的模態質量、固有振型、固有頻率、模態剛度和模態阻尼比等參數,其中最重要的是頻率、固有振型和阻尼比。結構的動力反應基本方程可表示為:

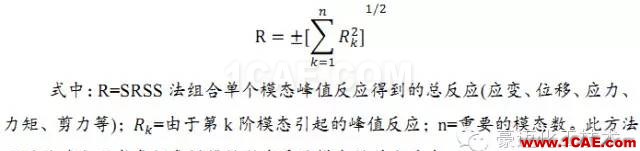

2.2 模態組合在反應譜方法中,所研究反應的特定峰值(位移、加速度、剪力、力矩等)是按每個模態確定的,總的反應則用峰值模態反應組合以平方和的平方根方法(SRSS)求得,其數學表達式如下:

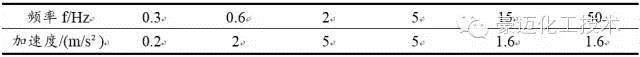

3 基于有限元的反應譜分析實例本文以機柜箱體為研究對象,模型尺寸為600mm×600mm×1000mm,機柜材料為冷軋鋼板Q235。在分析時,首先對模型做了簡化處理,簡化主要有兩個方面,一是刪除機柜結構中對仿真結果無影響的一些結構細節,如倒圓角等;而是對防止機柜內的復雜剛形體,如電源和插箱等,用等效質量剛體替代。機柜的有限元結構網格劃分如圖3所示。

圖3 機柜有限元分析的網格劃分示意圖

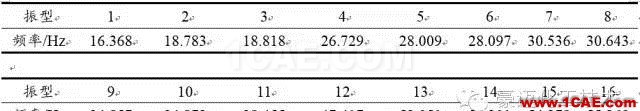

3.1模態分析模態分析用于確定通信機柜設計結構的振動特性,即機柜的固有頻率和振型,其分析結果是機柜承受動態載荷結構設計中的重要參數,也是機柜抗震分析的起點。模態分析屬于動態分析中的固有特性分析,固有特性由固有頻率、振型等一組模態參數組成,它由結構本身(質量與剛度分布)決定,而與外部載荷無關。本機柜在進行模態分析是,僅約束在機柜底部預留的螺釘固定處,不施加任何載荷。依據經驗提取前16階自振頻率和振型,得到機柜的自振頻率如表1所示。

表1自振頻率

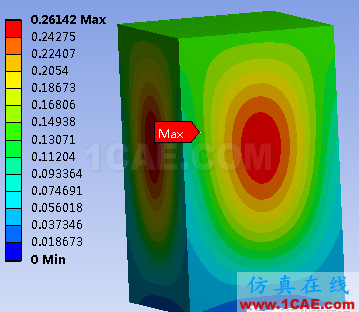

圖4 機柜等效應力圖

[2]劉敏, 陸智勇,等效靜力及響應譜法在管道抗震中的應用 [J].化工設備與管道,2012,49(4):54-58.[3]劉亮, 王占軍,基于ANSYS Workbench的卷揚機抗震分析[J].機械設計與制造工程,2015,44(5):16-19.[4]胡紹貓,基于ANSYS Workbench通信機柜的抗震分析[J].機電工程技術,2014,43(4):77-79.

開放分享:優質有限元技術文章,助你自學成才

相關標簽搜索:抗震分析之反應譜分析方法 Ansys有限元培訓 Ansys workbench培訓 ansys視頻教程 ansys workbench教程 ansys APDL經典教程 ansys資料下載 ansys技術咨詢 ansys基礎知識 ansys代做 Fluent、CFX流體分析 HFSS電磁分析 Abaqus培訓

編輯